E-Invoicing: Vorteile, Nachteile und Umsetzung

Zuletzt aktualisiert: 29.01.2025

Wusstest du, dass E-Invoices die Rechnungsprozesse erheblich beschleunigen und Unternehmen von kürzeren Durchlaufzeiten profitieren? Laut einer Untersuchung senden bereits 43 Prozent der deutschen Unternehmen E-Rechnungen, was die Effizienz im Vergleich zu traditionellen Papierrechnungen deutlich steigert (Quelle).

Eine elektronische Rechnungsstellung bietet dir zahlreiche Vorteile, wie Effizienz und Kostensenkungen. Aber es gibt auch Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Von technischen Herausforderungen bis hin zu Datenschutzrisiken gibt es vieles zu beachten.

In diesem Artikel erfährst du, wie du die E-Rechnung in bestehende Buchhaltungssysteme integrieren kannst, welche rechtlichen Vorgaben du beachten musst und welche Änderungen ab dem 1. Januar 2025 auf dich zukommen. Entdecke die wichtigsten Schritte zur Umsetzung der E-Rechnung in deinem Unternehmen und wie du von der Umstellung auf digitale Prozesse profitierst.

Was ist E-Invoicing?

E-Invoicing beschreibt die digitale Erstellung, Übermittlung und Empfang von Rechnungen in einem strukturierten elektronischen Format. Im Vergleich zu traditionellen Verfahren der Rechnungsstellung, die oft Papierrechnungen erfordern und manuelle Eingriffe benötigen, bietet E-Invoicing eine vollständig automatisierte und digitale Verarbeitung der Rechnungen.

E-Rechnungen nutzen Formate wie EDI, XML oder ZUGFeRD für nahtlosen Austausch. Unternehmen sparen nicht nur Zeit, sondern verringern auch die Fehlerquote erheblich. Die Systeme validieren die Daten und integrieren sie in bestehende Buchhaltungs- und Finanzverwaltungssysteme.

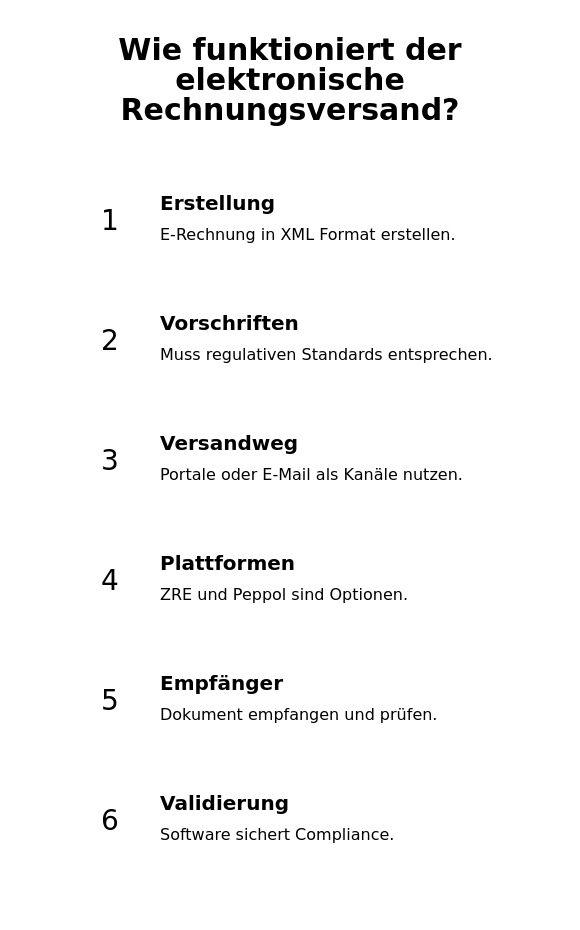

Wie funktioniert der elektronische Rechnungsversand?

Der elektronische Rechnungsversand funktioniert durch die Übermittlung von strukturierten E-Rechnungen über spezielle Plattformen. Diese Systeme erfordern eine Registrierung und Validierung der Dokumente.

- Schritt 1: Du erstellst die E-Rechnung in einem strukturierten Format wie XML. Es muss den Vorschriften entsprechen. Technologielösungen wie ZUGFeRD oder XRechnung helfen dir hier.

- Schritt 2: Der Versand erfolgt über geeignete Kanäle oder Plattformen, wie zum Beispiel E-Invoicing Portals. Du kannst zum Beispiel E-Mail oder Portale wie ZRE nutzen. Technologien wie Peppol sind ebenfalls möglich.

- Schritt 3: Der Empfänger empfängt und prüft das Dokument. Spezielle Software validiert die E-Rechnung, um die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen.

Welche Vorteile und Nachteile hat die elektronische Rechnungsstellung?

Die elektronische Rechnungsstellung bringt viele Vorteile, wie Effizienz und Kostensenkungen. Dennoch gibt es auch einige Nachteile.

Vorteile

- Effizienz: E-Invoices beschleunigen die Rechnungsprozesse. Unternehmen profitieren von kürzeren Durchlaufzeiten.

- Kostensenkung: Der Wechsel zur Elektronischen Rechnung verringert Ausgaben für Papierrechnungen und Porto.

- Umweltschutz: Der Wegfall von Papierdokumente reduziert den ökologischen Fußabdruck.

- Sicherheit: Digitale Signaturen und Verschlüsselung schützen vor Betrug.

- Transparenz: Digitale Spuren erleichtern die Einhaltung von Compliance-Richtlinien.

Nachteile

- Technische Herausforderungen: Die Umstellung kann ohne Technikkenntnisse schwierig sein.

- Implementierungskosten: Softwareanschaffung und Schulung erfordern erhebliche Investitionen.

- Technologieabhängigkeit: Störungen in technischen Systemen können Probleme verursachen.

- Akzeptanzprobleme: Manche Geschäftspartner bevorzugen weiterhin Papierrechnungen.

- Datenschutzrisiko: Die Verarbeitung sensibler Informationen birgt Sicherheitsrisiken.

Wie setze ich den Wechsel auf die E-Rechnung in meinem Unternehmen um?

Um den Wechsel auf die E-Rechnung in deinem Unternehmen umzusetzen, analysiere die bestehenden Rechnungsprozesse, richte eine zentrale E-Mail-Adresse ein und informiere deine Kunden. Der Prozess sieht so aus, dass du die Einhaltung der E-Invoicing Vorschriften sicherstellst:

- Schritt 1: Analysiere aktuelle Prozesse: Untersuche, wie Rechnungen erstellt, versendet und empfangen werden. So erkennst du notwendige Anpassungen für die Integration der E-Rechnung.

- Schritt 2: Wähle passende Software: Entscheide dich für eine Software, die Formate wie XRechnung oder ZUGFeRD unterstützt. Auch ein Geschäftskonto mit Buchhaltung kann vorteilhaft sein. Stell sicher, dass sie mit deiner IT-Infrastruktur kompatibel ist und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

- Schritt 3: Schulung der Mitarbeiter: Dein Team im Finanzbereich muss mit der neuen Software umgehen können, um E-Rechnungen korrekt zu erstellen und zu bearbeiten.

Die Implementierung erfordert Planung und Anpassung der Strukturen. Definiere klare Prozesse zur Prüfung und Buchung der E-Rechnungen und führe regelmäßige Überprüfungen durch, um die Compliance mit rechtlichen Vorgaben sicherzustellen. Dies hilft, rechtliche Konsequenzen zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.

Technisch ist es wichtig, dass die Software gesetzliche Anforderungen erfüllt und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, um den Übergang für deine Mitarbeiter zu erleichtern. Die Sicherheit der Datenübertragung und -speicherung muss gewährleistet sein, um den Schutz sensibler Informationen zu sichern.

Einhaltung von Aufbewahrungsfristen und strukturierten Datenformaten sind entscheidend. Beschäftige dich rechtzeitig mit diesen Anforderungen, um vor der verpflichtenden Einführung der E-Rechnung ab dem 1. Januar 2025 bereit zu sein.

Welche Schritte sind bei der Umsetzung von E-Rechnung EU wichtig?

Um die E-Rechnung EU umzusetzen, musst du die richtige IT-Infrastruktur implementieren, geeignete elektronische Rechnungsformate wählen, alle relevanten Mitarbeiter schulen und die Systeme korrekt konfigurieren.

Lass uns diese Schritte nun im Detail ansehen:

Vorbereitungen

Um erfolgreich mit der E-Invoicing, oder auch elektronischen Rechnungsstellung, zu beginnen, sind einige gezielte Vorbereitungen notwendig. Eine gründliche Planung und Organisation bilden die Grundlage, um die Einführung effizient und zielgerichtet zu gestalten. Du solltest zunächst eine Analyse der aktuellen Rechnungsprozesse durchführen, um notwendige Anpassungen zu identifizieren. Diese detaillierte Analyse umfasst sowohl die Planung als auch die Organisation der bestehenden Abläufe.

Neben der strategischen Vorbereitung gilt es, die IT-Infrastruktur auf E-Invoicing anzupassen. Je nach gewähltem Format, etwa XRechnung oder ZUGFeRD, können Systemanpassungen, insbesondere in bestehenden ERP-Systemen wie SAP E-Invoicing, erforderlich sein. Der EDI-Standard wird von 57 Prozent der Unternehmen genutzt, während 45 Prozent auf ZUGFeRD setzen und 26 Prozent XRechnung für E-Rechnungen verwenden (Quelle). Dabei ist es wichtig, die Kompatibilität deiner bestehenden Software zu prüfen und bei Bedarf neue IT-Ressourcen zu beschaffen. Parallel dazu solltest du eine spezielle E-Mail-Adresse für den Empfang elektronischer Rechnungen einrichten.

Ein wesentlicher Schritt in der Vorbereitung ist die Mitarbeiterschulung. Diese Schulungen sollten umfassend sein und den Mitarbeitern die notwendigen Kenntnisse vermitteln, um mit den neuen Systemen umzugehen. Eine effektive Schulung erleichtert nicht nur den Umgang mit den neuen Prozessen, sondern trägt auch zur Akzeptanz und reibungslosen Integration in die Arbeitsabläufe bei.

Schließlich ist die Erstellung einer Checkliste unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle vorbereitenden Maßnahmen koordiniert umgesetzt werden. Dazu zählen auch die Kommunikation mit Geschäftspartnern, um deren Anpassungsbedarf an E-Invoicing zu klären, sowie die regelmäßige Überwachung und Anpassung der Prozesse. Flexibles Zeitmanagement hilft, den Ablauf einzuhalten.

Änderungen

Die Einführung der E-Rechnung ab dem 1. Januar 2025 erfordert von Unternehmen in Deutschland spezifische Anpassungen an bestehenden Verfahren, insbesondere im B2B-Bereich. Zunächst müssen die Buchhaltungs- und IT-Systeme an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Die Formate XRechnung und ZUGFeRD sind hierbei zentrale Elemente, da sie die strukturierte, maschinenlesbare Datenverarbeitung ermöglichen.

Eine der wichtigsten Veränderungen ist die Notwendigkeit, Rechnungen in einem strukturierten Format zu erstellen und zu verarbeiten. Bildhafte Formate wie PDFs genügen zukünftig nicht mehr. Unternehmen müssen daher ihre internen Prozesse umstellen und möglicherweise ihre IT-Infrastruktur transformieren. Dies umfasst auch die Integration von Softwarelösungen, die die automatische Verarbeitung und revisionssichere Archivierung von E-Rechnungen unterstützen.

Darüber hinaus ist es entscheidend, dass alle relevanten Mitarbeiter geschult werden, um die neuen Systeme und Prozesse effektiv zu nutzen. Diese Schulungen sollen sicherstellen, dass die Belegschaft die dynamischen Anpassungen versteht und anpassungsfähig bleibt. Auch rechtliche Anforderungen, wie die Einhaltung der GoBD für die Archivierung, müssen beachtet werden. Diese Entwicklungen zielen auf eine effiziente und regelkonforme Transformation der Rechnungsstellung ab.

Integration

Um E-Invoicing in Systeme zu integrieren, benötigst du eine flexible und robuste technologische Infrastruktur. Wichtig sind standardisierte Schnittstellen wie REST API, SOAP API oder SFTP, die Anwendungen verbinden und eine nahtlose Integration in ERP- und Finanzmanagementsysteme wie SAP und Microsoft Dynamics 365 ermöglichen.

Plattformen wie B2Brouter spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Sie wandeln Rechnungsinformationen in die erforderlichen Formate um und erleichtern den Austausch elektronischer Dokumente, ohne zusätzliche Softwareinstallationen zu verlangen.

Entscheidend ist die Kompatibilität mit E-Rechnungsformaten wie ZUGFeRD und XRechnung. Diese Formate garantieren die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und eine fehlerfreie maschinelle Verarbeitung der Rechnungen.

Die Infrastruktur muss skalierbar und anpassungsfähig sein. Das ermöglicht dir, wachsende Transaktionsvolumen zu meistern und Prozesse durch Automatisierung zu optimieren.

Wie kann ich die E-Rechnung in bestehende Buchhaltungssysteme integrieren?

Um die E-Rechnung in bestehende Buchhaltungssysteme zu integrieren, wähle die geeignete Software aus, konfiguriere die Schnittstellen und automatisiere die Prozesse.

- Schritt 1: Auswahl der Software. Achte darauf, dass die Software mit Formaten wie XRechnung und ZUGFeRD kompatibel ist. DATEV, Lexware und sevDesk bieten passende Lösungen, die sich nahtlos in vorhandene Buchhaltungssysteme integrieren lassen. DATEV, Lexware und sevDesk bieten passende Lösungen, die sich nahtlos in vorhandene Buchhaltungssysteme integrieren lassen.

- Schritt 2: Konfiguration der Schnittstellen. Verbinde die Buchhaltungssysteme über kompatible Schnittstellen mit der E-Rechnungssoftware. Dies ermöglicht automatische Übertragung der Rechnungsdaten und reduziert manuelle Eingaben. Achte auf Datenintegrität und Sicherheit, um rechtliche Vorgaben zu erfüllen.

- Schritt 3: Automatisierung der Prozesse. Verwende Automatisierung, um E-Rechnungen effizient zu verwalten und zu archivieren. Automatisiere Erstellung und Versand von Rechnungen und integriere sie in bestehende Workflows. Schulungen helfen, dass Mitarbeiter die neuen Technologien verstehen.

Die Integration der E-Rechnung erfordert Anpassungen, bietet langfristig jedoch Vorteile durch Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion. Unternehmen profitieren von optimierter Rechnungsstellung.

Auf welche rechtlichen Vorgaben muss ich bei der E-Rechnung in Deutschland achten?

Die E-Rechnung in Deutschland erfordert die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bezüglich Format, Struktur und Erstellung im B2B-Bereich. Diese sind wichtig für die Compliance und die Effizienz.

Ab dem 1. Januar 2025 müssen alle inländischen Firmen E-Rechnungen bearbeiten können. Diese Pflicht basiert auf dem Wachstumschancengesetz im Umsatzsteuergesetz.

- Ab 2026 müssen Unternehmen E-Rechnungen erstellen und übermitteln.

- E-Rechnungen müssen ein strukturiertes Format haben. Zugelassene Formate sind XRechnung und ZUGFeRD. PDFs sind ab 2025 nicht mehr konform.

- Ab 2028 müssen Firmen E-Rechnungen innerhalb von zwei Tagen an eine zentrale EU-Plattform melden.

Passe die IT-Infrastruktur an und schule Beschäftigte, um Vorschriften einzuhalten. So bleibt man gesetzeskonform und erreicht Transparenz und Effizienz bei Transaktionen.

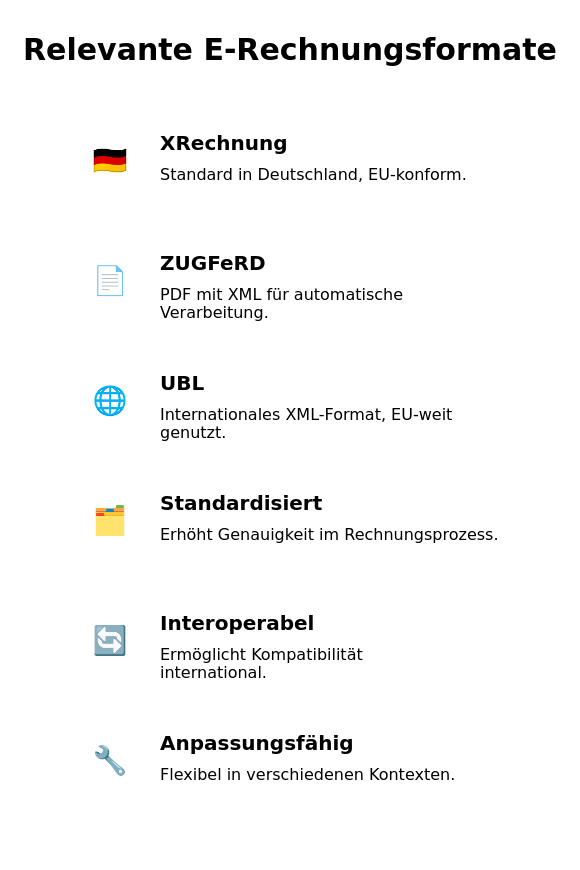

Welche Rechnungsformate sind bei der E-Rechnung relevant?

Die relevanten Rechnungsformate bei der E-Rechnung sind hauptsächlich XRechnung, ZUGFeRD und UBL. Diese Formate unterstützen den Austausch von Rechnungsinformationen strukturiert und standardisiert, was die Genauigkeit erhöht.

- XRechnung: Das Format basiert auf einem XML-Datensatz. In Deutschland nutzt man es als Standard für elektronische Rechnungen. Es entspricht der Norm EN 16931, daher eignet es sich für elektronische Prozesse innerhalb der EU. Besonders im öffentlichen Sektor findet es Anwendung.

- ZUGFeRD: Hier kombiniert man ein PDF-Dokument mit einem strukturierten XML-Datensatz. Das PDF ist lesbar, der XML-Teil ermöglicht automatische Verarbeitung von Rechnungsdaten. Dies ist vorteilhaft für Buchhaltungssysteme. Das hybride Format ist vielseitig und bei Unternehmen beliebt. Es reduziert die Chancen auf Rechnungsfehlern erheblich.

- UBL (Universal Business Language): Dieses international anerkannte Rechnungsformat basiert ebenfalls auf XML. In vielen EU-Staaten wird es verwendet, um die Kompatibilität und Interoperabilität bei E-Rechnungen zu sichern. Es ist besonders für international tätige Firmen nützlich, die mit unterschiedlichen nationalen E-Invoice-Standards umgehen müssen.

Die Formate zeichnen sich durch Anpassungsfähigkeit und Kompatibilität in verschiedenen Kontexten aus. Sie bieten eine strukturierte Möglichkeit, Rechnungen zu erstellen, zu senden und zu empfangen, was die automatische Verarbeitung in der Kreditorenbuchhaltung erleichtert. Damit gewinnen sie als Alternative zu Papierrechnungen an Bedeutung.

FAQ

Ist die elektronische Rechnungsstellung in Deutschland verpflichtend?

Ja, ab dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich als verpflichtend. Diese Verpflichtung betrifft nur steuerbare Leistungen zwischen inländischen Unternehmen und basiert auf dem Wachstumschancengesetz. Kleinunternehmer müssen spätestens 2028 ebenfalls elektronische Rechnungen ausstellen, während B2C-Umsätze und grenzüberschreitende B2B-Umsätze ausgenommen sind.

Kann ich E-Rechnungen auch international nutzen?

Ja, du kannst E-Rechnungen international nutzen. Viele Länder, besonders Mitgliedstaaten der EU, fordern sie, um rechtliche Vorschriften zu erfüllen.

Gibt es eine Frist für die Umstellung auf die E-Rechnung?

Ja, es gibt eine Frist für die Umstellung auf die E-Rechnung: Ab dem 1. Januar 2025 ist diese im B2B-Bereich in Deutschland verpflichtend, was die Einführung der E-Rechnungspflicht markiert. Bis Ende 2027 gelten Übergangsfristen, in denen alte Formate erlaubt sind, danach wird das digitale Format obligatorisch.

Welche Sicherheit bietet E-Rechnung gegen Betrug?

Die E-Rechnung bietet Identitätsprüfung, digitale Signatur und Validierungsprozesse als Sicherheitsmaßnahmen gegen Betrug. Diese Prüfungen stellen sicher, dass die Rechnung von einem autorisierten Absender kommt, um das Risiko von Identitätsbetrug und gefälschten Rechnungen zu minimieren.

Die digitale Signatur gewährleistet die Integrität und Authentizität der Rechnungsdaten, indem sie jede Veränderung sofort erkennbar macht. Automatisierte Validierungen prüfen, ob die E-Rechnungen den festgelegten Standards entsprechen und lehnen falsche Rechnungen ab. Diese Maßnahmen sind im Kontext der digitalen Rechnungsstellung entscheidend, da sie ein vertrauenswürdiges Umfeld schaffen und Unternehmen vor finanziellen Verlusten schützen.

Ist die E-Rechnung Deutschland auch für kleine Unternehmen geeignet?

Die E-Rechnung ist für kleine Unternehmen in Deutschland geeignet, da sie mehrere Vorteile bietet, aber auch Herausforderungen mit sich bringt.

Durch die Umstellung auf E-Rechnungen sparen kleine Unternehmen Druck-, Versand- und Archivierungskosten, was zu einer erheblichen Kostensenkung führt. Effiziente Rechnungsverarbeitung ermöglicht zudem eine schnellere Bearbeitung, was Zeit spart und Ressourcen schont. Dies unterstützt kleine Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie. Dennoch erfordert die technische Umsetzung Investitionen in Software und Schulungen.

Eine schnellere Liquiditätsplanung und ein rascherer Zahlungseingang stellen weitere Vorteile dar. Leitfäden und Softwarelösungen bieten Unterstützung, um den Übergang zu erleichtern.

Mehr über den Autor:

Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Technischen Universität Dresden und ist Gründer von geschaeftskonto.io, einer Marke der LBC FInance UG. Er hat schon einige Unternehmen gegründet und Geschäftskonten eröffnet. Sein Wissen darüber teilt er auf geschaeftskonto.io.